- 2024年

-

-

-

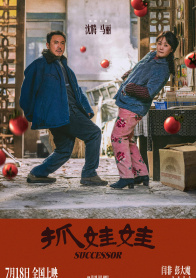

导赏:2024年暑期档,闫非、彭大魔执导的《抓娃娃》以超32亿元票房登顶冠军,成为“西虹市宇宙”又一现象级作品。这部由沈腾、马丽领衔的喜剧片,以“反向养娃”的荒诞设定切入中式教育议题,在密集笑料中包裹着对父母掌控欲的犀利反思,既延续了开心麻花一贯的市井幽默,又展现了创作者对社会现实的深层关怀。影片中,富豪夫妻马成钢(沈腾饰)与春兰(马丽饰)为培养儿子马继业(史彭元饰)成为接班人,不惜伪装贫困十年,用严苛的“吃苦教育”磨炼其意志。这一设定以夸张手法影射现实中的“鸡娃”焦虑:父母以爱为名的控制,实则是将孩子视为实现自我期待的“工具”。导演通过身份错位制造笑点——如全家住漏风破院、儿子捡瓶子补贴家用等桥段,既荒诞又令人心酸。而马继业最终选择体育大学而非清北的结局,更暗含对标准化成功路径的讽刺:父母规划的“完美人生”,未必是孩子内心的答案。这种教育观的撕裂,恰是当代亲子关系的真实写照。影片将现实主义与荒诞性巧妙地融合在一起,形成了其独特的叙事风格。这种风格不仅为观众提供了丰富的笑料,同时也深刻地触及了现实社会的种种矛盾和问题。观众自始至终知晓马继业身处谎言,而主角本人却在十八年间被蒙在鼓里。马继业居住的\"贫民窟\"墙壁斑驳,却暗藏密室保险柜;书架上的旧书中夹着珍贵邮票,破碗底粘着金箔;马继业发现奶奶在篮球馆健步如飞,母亲从破旧衣柜后取出爱马仕包包,影片中的每一个荒诞情节,都像是一面镜子,映照出社会现实中的种种问题。此外,影片中的现实主义元素体现在对人物心理和社会环境的细腻描绘上。例如,马继业在面对家庭和社会的巨大压力时,展现出的困惑、挣扎和最终的觉醒,都是对现代青少年成长困境的真实写照。影片中的对话和情节安排,深深扎根于现实生活的土壤之中,使得观众能够在这些夸张的元素中看到自己生活的影子。这种荒诞的电影叙事,表面上看似可笑,但其背后所反映的错误的教育理念和家庭价值观,却是值得深思的现实问题。片尾曲《我想当风》以悠扬自由的旋律,成为解码少年心灵的钥匙。歌词“不想当风筝,想当风”以“风筝”隐喻被规训的人生,“风”象征不受束缚的自我意志,精准呼应马继业不甘被操控的内心呐喊,将其从“提线木偶”到觉醒者的蜕变音乐化。鹿先森乐队清澈嗓音里,藏着对每个被教育规训年轻人的温柔共情,让“找到自己的路”的歌词,成为挣脱“成功学”枷锁的宣言。当旋律与马继业撕碎伪证、涂鸦高考卷的场景交织,音乐不仅串联起角色成长,更向现实投出石子——在“抓娃娃”般的教育焦虑中,愿每个人都能听见内心“想当风”的声音,在属于自己的旷野自由呼啸。《抓娃娃》的成功,印证了优质喜剧的社会价值——它用笑声撬动对教育异化的集体反思,更以“西虹市”这座虚构城市为镜,映照出普通人面对时代洪流时的困顿与温情。正如导演所言:“不能以爱之名绑架孩子”,这部作品在暑期档引发的不仅是票房狂欢,更是一场关于成长与放手的全民思辨。(编辑:李彤)

- 2023年

-

-

- 2021年

-

- 2020年

-

- 2019年

-

- 2018年

-

-