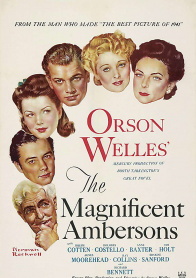

Agnes Moorehead

演员(饰 Cornelia van Gorder)/

演员(饰 Sara Warren)/

演员(饰 Fanny)/