Vittorio De Sica

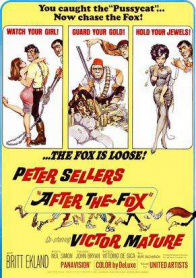

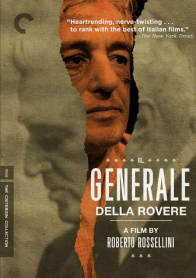

导演/演员(饰 Himself (uncredited))/

演员(饰 Victorio Emanuele Ba)/