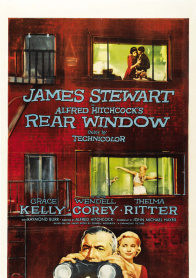

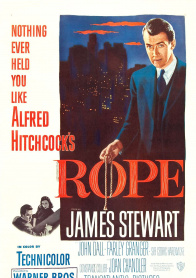

James Stewart

演员(饰 L.B. )/

演员(饰 Rupert Cadell)/