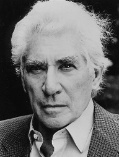

Frank Finlay

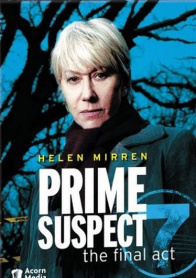

演员(饰 Arnold Tennison)/

演员(饰 Tom Maxwell)/

演员(饰 Asquith)/

演员(饰 Arnold Tennison)/

演员(饰 Eric Thornhill (15&#)/

演员(饰 Alfred)/

演员(饰 Josef Haydn)/