Martin Balsam

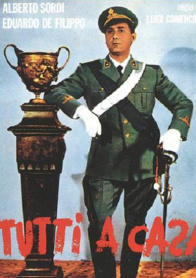

演员(饰 Commissario Bonavia)/

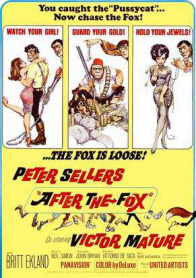

演员(饰 Harry)/

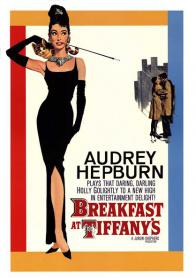

演员(饰 O. J. Berman)/

演员(饰 Sergente Fornaciari)/

演员(饰 Gillette (as Marty B)/