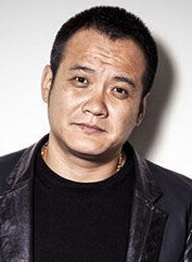

[焦点人物]“疯狂”的宁浩;荒诞喜剧导演变形记

2013.12.01

来源:1905电影网

电影网专稿 一部《疯狂的石头》让宁浩家喻户晓,被推至风口浪尖;一部《疯狂的赛车》让宁浩进驻华语电影的亿元俱乐部;一部《黄金大劫案》让人们开始关注到宁浩的转型似乎并非那么顺利。如今,被“雪藏”4年的《无人区》终于拨云见日,重新走进人们的视野。

《无人区》,这部被称为中国式“西部牛仔片”背负着观众与市场的期待;宁浩,这个被寄予过多希望亦被过度消费的电影导演在不断探索与满足观众和市场的期许。在他“上道”电影10个年头中有哪些变化,又有哪些不变。本文将带你一起看荒诞喜剧导演宁浩上演的“变形记”。

|

内容导读

|

|

|

|

|

宁浩的荒诞主义

《疯狂的石头》:刘德华挺靠谱的

2004年,华语电影市场开始在所谓的“国产大片”路上渐行渐远,张艺谋与冯小刚依旧是华语电影的龙头老大。而宁浩在这一年将《绿草地》带到了香港参加国际影展,而恰巧命运的安排让刘德华撞着了,刘德华看完片子后,决定投资300万元让宁浩拍一部商业片,于是《疯狂的石头》如此应运而生。

300万成本,最后票房成绩是3000万,可以说是当年最赚钱的国产电影,而这场“一颗石头引发的浪潮”也让宁浩成为电影圈里风口浪尖的人物。人们在欢天喜地讨论这部幽默荒诞剧精妙语言台词的同时,也似乎看到了中国电影上小成本也能来带大票房的新曙光。

对于一部电影是否成功来说,故事及其语言的特色是最重要也是最致命的存在。稍稍拿捏不好,就会落入俗套或者是平庸。而宁浩在《疯狂的石头》中开创了一种新喜剧的类型,它之所以成功在于影片故事和日常生活的紧密结合,同时重庆话的特色语言为其增光添色,巧妙的糅合之后,银幕上所表现的荒诞幽默不再只限于“段子”的拼凑,不再只是一张嘴皮子的连篇累牍,导演把这种想象力发挥到极致,再运用各类电影手法,展现观众面前的就是一部不同于以往的喜剧电影。而那些商业元素在《疯狂的石头》中就显得并没有那么重要或许可以忽略不计了。

宁浩自己曾说这部电影有来自国外大导演作品中的借鉴,比如盖·里奇的《两杆大烟枪》,或者像昆汀·塔伦蒂诺的多线性叙事结构,“这种黑色幽默将会成为电影的大类型”。但《疯狂的石头》中所表现出的荒诞与现实的结合可以说之前中国导演没有尝试过的。国产大片也许是中国电影产业不可或缺的组成,但完全照搬好莱坞式的做法并不成熟,中国导演需要模仿创意与精髓,需要思考电影要怎样拍的好看。《疯狂的石头》让许多年轻导演看到了低成本也能有黑马的春天,这样说来,宁浩成功的意义便更上一层楼。

下一页 《疯狂的赛车》:我的电影都挺“二”

《疯狂的赛车》:我的电影都挺“二”

宁浩的“疯狂”没有在拍完《疯狂的石头》后停止,蛰伏3年后,《疯狂的赛车》让宁浩的“疯狂”更加喷薄而出,愈演愈烈。《疯狂的赛车》成本在3000万,最终票房突破了1个亿。凭借宁浩导演的招牌与未映先红的口碑,这种成功似乎显得理所当然。《疯狂的赛车》延续了《石头》的荒诞幽默,但叙事结构上比《石头》更为复杂,而宁浩在处理这样的多组人物关系上也显得更加游刃有余。

对此宁浩说:“其实也不是刻意这样,我和大家都一样习惯顺着讲述一个故事,我想这是符合所有人正常审美习惯的,但最终为什么会出现多线索,我想这还是内容的需要,只有内容才决定形式,我不会刻意做那种徒有形式的事情。”当然,这种叙事的强化也会带来人物情感缺失等问题,这也是许多观众在阅后对宁浩抛出的最多问题。

尽管如此,《疯狂的赛车》却依然成为继“石头”之后的再次巨大成功,而这种成功的意义在于彻底打开了“小成本”与“喜剧类型化”的缺口,同时也对整个电影体系的类型化补充。如果不是当年刘德华慧眼识珠,宁浩或许无法走到今天,他说:“我坚持写完剧本就给刘德华看,让他挑角色。不过,一直没合适的。因为刘德华太帅,太正气了,我的电影都挺“二”的,不符合他的气质。”或许,宁浩不必需要这样太“正气”的角色,因为有时候“二”一点,才会磨砺出真正的好电影。

下一页 《黄金大劫案》:转型过猛成了尴尬

《黄金大劫案》:转型过猛成了尴尬

《黄金大劫案》上映前,宁浩拍了一部中国“西部牛仔片”《无人区》。在票房神话《疯狂的石头》之后,宁浩又凭借《疯狂的赛车》进驻亿元俱乐部,而《无人区》却没了然后。或许宁浩在“赛车”之后觉得已经将荒诞喜剧类型做足了,想转型尝试下一个类型时,观众和市场并没有给他太足的时间。所以,《黄金大劫案》的登场显得有些匆忙。

《疯狂的石头》在上映后引起的“蝴蝶效应”般热议的现象或许已经成为了历史,时隔多年人们对于宁浩的期待是很想再次看到一部类似于《疯狂的石头》这样的笑料十足又颇具讽刺意味的电影,同时市场对于宁浩的压力也不再是当年仅仅1个亿就可以满足大家腰包那么简单了。如此一来正如有人评价那般:“这样的几股劲儿拧在一起,让《黄金大劫案》最后有点找不着北忘了自己是谁。”

据悉《黄金大劫案》的构思,最早宁浩是想拍个爱情故事,并且想找韩寒来写剧本。不过韩寒似乎也“不太靠谱”,因为他也不知道什么时候能写完这个剧本。宁浩的创作似乎遇到了瓶颈,“这次后期很困难,我很清楚自己的局限在哪里,但每次都是电影完成后才看出来,这是我的问题。我想是时候停下来看一看了,我要问问自己的心,到底还有哪些事情是我想要说的。”宁浩这样说道。

宁浩的现实主义

《香火》:2万块钱的处女作

《香火》是宁浩真正意义上的第一部作品,是他自编自导的一部具有现实讽刺意味的电影。按照宁浩自己的说法是:“当时我写了一个本子,老师说挺好的你就拍出来吧。投资的钱我有一个暴发户。”不过毕竟好事多磨,暴发户突然说不干了,没辙的宁浩只好拉上几个同学合伙,拿出自己在当学生时拍MV攒的几万块钱,轰轰隆隆地花了15天拍完了自己的处女作。

影片的故事很简单,讲述一个小庙的和尚因为佛像坍塌而四处筹款修佛像的故事。但故事的朴实中却透露着宁浩对整个社会大环境的讽刺与悲叹。所谓在清净佛门前却也存在着世俗的万象,修佛像的目的其实很真实:是为了吃饭,为了生活,为了更多的香火。让人看来这香火钱并没有那么高尚,骨子里仍然透露着世俗般的铜臭味。宁浩想揭示的是这个社会的本来面目,即使和尚在面对那个“拆”字的时候无尽地弥散出一种悲哀气息。

宁浩出生在山西,电影中颇有看点的是人们口中浓厚山西方言的对话,让整部影片抹上了地方特色。而宁浩在后来的电影当中,善于使用方言也成为其电影一大特色,也成为宁浩幽默化表现的突出方式。这种黑色幽默是宁浩所特有的。而从《香火》整体来看,宁浩在处女作上采用现实主义的手法来表现社会中黑色幽默的部分也使得这部毕业作品与他人看起来不一般。

宁浩用DV在他的故乡山西完成了本片,片中的演员也非专业出身,但演得却恰如其分、自然而生动。这部《香火》获得了东京银座电影节最佳剧情片、香港国际电影节“亚洲数码录像竞赛”金奖。如此,宁浩出了点小名,开始崭露头角,之后便开始陆陆续续有人找他谈电影合作。宁浩的“疯狂”导演之路也从此开始。

宁浩成功“疯狂”的背后

a 国产类型喜剧的缺乏

在宁浩之前,人们熟知的王晶、周星驰的无厘头风格,和冯小刚的王朔式风格,是一种典型的京味现实主义幽默。而对于荒诞类喜剧可以说是一个空缺,而宁浩刚好填补了这个空白,这种偶然性因素颇多的成分让06年成了“疯狂”的天下,而“疯狂”的背后也能看出国产类型喜剧的缺失,与观众对此类型的亟待需求。

正如前文所说,《石头》成功在于几条线索交汇而成为一个精彩绝妙的故事,其逻辑性和缜密性,在国产编剧中都可谓是翘楚之作。换句话说,讲好了一个故事。中国人不乏有故事的,但讲好一个故事却并非易事。观众对于《石头》的认可也在于对整出荒诞喜剧故事情节的认可。

抛开电影情节、语言等外在表象,宁浩真正触及的还是整个华语电影市场的软肋。以往的国产商业娱乐片往往过分追求娱乐效果,不惜人力物力创造影像的庞大与复杂性,但《石头》的可贵之处在于,导演将它定位于大众喜剧。宁浩做出的成功探索与尝试,反观出华语电影产业结构的不均匀性,同时也作出了“补救”的举措。所以说这种成功的意义对于华语电影来说贡献的就不仅仅是那票房数字。

b 接地气的小人物式成功

宁浩的电影中几乎都是小人物,《疯狂的石头》中的保安科长、临危受命的工人;《疯狂的赛车》中倒霉车手耿浩、乡下来的土贼;《黄金大劫案》中街头的小混混,包括《香火》这样的艺术电影中的描写为了寺庙生存而四处奔波的小和尚。

在这类小人物身上所发生的接地气式的喜剧,宁浩将其放大,对其生存状态进行关注,无疑会让观众产生一种亲近感,再加上戏仿荒诞喜剧化的描绘,让人眼前一亮豁然开朗。可以说,宁浩如此剑走偏锋的方式不成功都很难。

从《石头》到《赛车》再到《黄金》,人们也不难看出宁浩电影中小人物也在成长,从《疯狂的石头》里黄渤抢了人家的油条然后落荒而逃,到《疯狂的赛车》里成绩还算优秀、衣食还算无忧的自行车运动员,再到《黄金大劫案》里成长为抗日英雄的原街头小混混小东北。但这种成长其实是在原地打转,因为在整个大环境他们是无法成长的,这也成了宁浩的尴尬,因为影片到此必须结尾,或许宁浩的转型也是因为想从这样的尴尬境地中做一次自我解救。

c 拥抱大众与商业化

宁浩在转变与转型是显而易见的,一开始的《疯狂的石头》像是某种“异类”,十分刺眼但又令人惊喜。而到《黄金大劫案》上映后,宁浩已然从边缘进入了主流,并积极“拥抱”大众和商业。不能说这样的举动是否在讨好大家,但至少为其今后的成功道路做了铺垫。

一直以来,多线叙事与黑色幽默等风格特质造就了他“疯狂”的独特性,而在《黄金大劫案》中宁浩愿意尝试不仅仅只有幽默的喜剧电影,他将动作、冒险、青春热血、爱情等元素整合在一起,完成了一次自我的电影狂欢。

对于商业化,宁浩曾说:“如果我手上只有40万成本预算,我只能去拍艺术片。手上有几斤重我就做几斤重的活儿。”所以到《黄金大劫案》的时候,宁浩是想好好的拍一部商业电影了,它无疑是宁浩对自己的一种颠覆,如果从宁浩商业化的角度来说他的转型是成功的,是急功近利的市场迫使他的转变,但从电影本身来说或许观众们对于宁浩的期望值还是太高了。

d 论演员的自我修养

宁浩电影中除了荒诞喜剧元素之外,地方语言是其电影成功的另一大特色。而这种语言通过演员这一媒介表达出来的时候,“演员”就显得尤为重要。幸好,宁浩所选中的演员基本上都没有让观众失望,相反还在观众身上留下深刻印象,比如《疯狂的石头》中的“黑皮”黄渤。

《疯狂的石头》的成功迅速捧红了黄渤,在《疯狂的赛车》里成为了“头号选手”,而他在电影中的精彩表现绝对加了不少分。宁浩曾说:“找演员是件挺麻烦的事。我是个比较懒的人,比较恐惧跟不熟的人沟通,黄渤参加了《石头》后,我们变得非常熟悉,《赛车》与《石头》类似的就是那些繁复的故事线索,可能和他说起来比较简单吧,所以我就没想别人。”

而黄渤整个人就是充满喜剧“细菌”的好演员,莫不如说黄渤的气质十分接近宁浩接地气式的电影风格,如此一来名气的增大也为黄渤带来实打实的收益。黄渤说:“‘黑皮’是给我的一个礼物,一个惊喜。那么多观众认可你、喜欢你,也不错,这个角色激励我后面要更加努力。”在即将上映的《无人区》中,宁浩这样评价黄渤:“这是他最不同的一次演出。这个角色对他的挑战很大,是一个很不同的角色,是要靠他自己去重新处理的,我觉得处理得很好。”而这部被宁浩认为是他俩最惊喜的一次合作,究竟演员自我修养的“成效”如何,谜底自然留待影院揭晓。

策划、文/二花

[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任

播放正片

播放正片

比尔·斯卡斯加德到访小岛秀夫工作室 采集了吗?

比尔·斯卡斯加德到访小岛秀夫工作室 采集了吗? 《血谜拼图》公开剧照 金多美×孙锡久携手追凶!

《血谜拼图》公开剧照 金多美×孙锡久携手追凶! 宋祖儿出席活动!同框任嘉伦宣传新剧《无忧渡》

宋祖儿出席活动!同框任嘉伦宣传新剧《无忧渡》 本尼迪克特·康伯巴奇和爱妻冲浪 享受度假时光!

本尼迪克特·康伯巴奇和爱妻冲浪 享受度假时光! 冈田将生加盟!李栋旭《杀人者的购物中心2》官宣

冈田将生加盟!李栋旭《杀人者的购物中心2》官宣 《哪吒2》延长上映至5月31日,已突破157亿票房

《哪吒2》延长上映至5月31日,已突破157亿票房 《猎金游戏》发布“你会躺赢吗?”主题预告 刘德华欧豪倪妮五一燃爽逆袭反杀资

《猎金游戏》发布“你会躺赢吗?”主题预告 刘德华欧豪倪妮五一燃爽逆袭反杀资 亚洲最高分纯爱电影《情书》重映定档 5月20日你还好吗?

亚洲最高分纯爱电影《情书》重映定档 5月20日你还好吗? 北京国际电影节·第32届大学生电影节圆满启动

北京国际电影节·第32届大学生电影节圆满启动 国家自然博物馆首部4D大片《海洋深深》北京首映 以深海之名,向地球发问

国家自然博物馆首部4D大片《海洋深深》北京首映 以深海之名,向地球发问