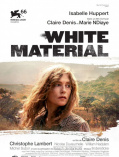

White Material

(2010)

对非洲的一次故地重游 来自于法国的女电影人克莱尔·丹尼斯(Claire Denis)再一次利用她对在非洲所度过的童年的回忆,自编自导了这部《白色物质》,继而对一个完全颠覆了的社会体系,做出了一次极端深奥、有影响力且个人化的反刍,不但敏锐地捕捉到了当代的政治风潮,同时也蕴含着感人至深的个人情感……事实上,早在1988年的大银幕处女作《巧克力》(Chocolat)的时候,丹尼斯就已经关注过非洲这片广袤的土地了,如今故地重游,她选择将善于捕捉真挚且带有浓浓的乡愁的电影氛围的镜头对焦在了一个法国女人的身上,由于她过度专注于她所经营的咖啡种植园,结果对周遭的环境的变化和现实都置若罔闻,盲目到不肯离开这片战火纷飞的土地,让自己也身陷在了愈加糟糕的危险当中——就这样一个不断地受到政治和种族冲突的胁迫的女人而言,中间还夹杂着情绪化的冲动所带来的碰撞,丹尼斯对她做出的是一个带有强迫性的惊人描述:为了保护住她在非洲拥有的一片土地,同时那里也倾注了她全部的热情,她可以变得异常粗俗且残忍无情,在这片广阔但麻烦重重的大陆上经历了一次想象不到的复杂的蜕变。 一直以来,克莱尔·丹尼斯的身上都带有着浓厚的非洲情结,也许这要源于她曾有过的一些童年经历,而她之所以制作了《白色物质》,也是为了把它献给一位非常受她尊重的作家,她要表达的是最为真诚的致敬,丹尼斯回忆道:“没错,我希望把这部影片献给索尼·拉布·坦西(Sony Labou Tansi),他是一位来自刚果的作家,与他的妻子死于上世纪90年代初,他们都是被艾滋病夺走了生命的……毫无疑问,坦西是一位非常伟大的文学家,同时也是我最喜欢的一个,你能够从他的作品中看到受到了极大的认同的品质、清晰的透明度和睿智的幽默感。坦西的作品大多是以他的国家作为背景的,他非常地活跃——事实上,他的著作都被归类到了反动的言论体系当中,正是因为这个,他的艾滋病才会没有得到及时的救治,继而为此献出了生命。” 不过,在克莱尔·丹尼斯自成一派的创作理念当中,她最开始赋予《白色物质》以故事灵感的时候,并不只是单纯地对女主人公玛丽亚·怀尔身上发生的一切感兴趣,丹尼斯表示:“其实我想说的是,所有的一切都开始于伊莎贝尔·于佩尔(Isabelle Huppert),她一直在寻找一个可以和我合作的机会。我记得有一次她问我,是否看过多丽丝·莱辛(Doris Lessing)写的小说《野草在唱歌》(The Grass Is Singing)……我的回答是,‘当然了,而且我不仅知道这本小说,它还是我的第一部电影《巧克力》的灵感之源呢。’不过,我的家庭状况与莱辛的可以说是完全相反的,因为我们虽然在非洲生活过,但从没有真正定居在那里,更别提经营农场了,我们家似乎总是在搬来搬去,所以对于这方面的知识,我是一无所知的——鉴于这个原因,我也对于佩尔明确地表明了我的立场,我的问题出在我对那个时期的非洲没什么兴趣和好奇心,也不想在这样一个背景下制作一部电影作品,我更想描述的是一个现代化的故事。后来,我在电视里看到了一些相关的新闻报道,然后将这些我能用得到的元素全部融合到一起,终于得到了一个以此为前提和假设的电影概念。” 虽然同样以非洲作为故事背景,但《白色物质》与之前的那部《巧克力》却是完全不一样的,也没有任何可供参考的关联性,克莱尔·丹尼斯说:“我想说的是,我完全是根据自己的回忆制作了我的第一部电影作品的,讲述的是某个人回到了自己成长的地方,在记忆的闪回与现实生活中苦苦地寻觅、摸索着。” 在过去20年的时间里,非洲确实发生了很大的变化,包括一些政策的变更,对西方国家带来了沉重的打击和深刻的影响,比如说津巴布韦和卢旺达对白人开办的牧场以及种植园的查封,不过在克莱尔·丹尼斯看来,这些变化对法国的影响远比英国要小得多,她形容道:“至少我对此没有什么太为深刻的感触和反思,虽然我完全相信津巴布韦是一个非常疯狂的国度……相比较而言,我对南非要更加地了解一些,因为我去过那里很多次了。至于卢旺达,则要属于另外一个故事范畴了,发生在那里的可不是什么内战,而是泯灭人性的种族大屠杀——对于这样一个有着沉重的历史的国家来说,你是没办法只是靠着简单的灵感就去制作一部电影作品的,你必须得对那里有着清晰、通彻的了解。虽然我并没有在《白色物质》中标明整个故事到底发生在哪里,但我确实从像位于西海岸的塞拉利昂和肯尼亚这样的非洲国家的风土人情中得到了很大的创作动力,包括我在影片里提及的那些儿童士兵们,也许还会让你特别想起利比里亚和尼日利亚。” 令人同情的儿童士兵 在克莱尔·丹尼斯所付诸的电影想象力中,她显然把那些拿着武器进行杀戮的孩子们当成了受害者,丹尼斯说:“对于我来说,他们都是牺牲品,这种感觉真的是很痛苦、很心酸……不管他们曾经做出过多么不可饶恕的暴行,你都没办法对他们真正仇视或怨恨起来,因为他们完全是由环境造就出来的——首先,他们都是孩子,其次才是拿着枪的士兵,我想,如果他们有得选择的话,他们更愿意有一个天真、无忧无虑的童年,这也是我在影片中努力传达的一个信息。” 由于对这些儿童士兵有着极深的不舍与动容,克莱尔·丹尼斯还特别将《白色物质》的最后一个镜头留给了一个年轻的叛军,她解释道:“也许,属于玛丽亚的故事已经结束了,但是对于我来说,为孩子们留下一个伴随着希望成长的机会是一件非常重要的事情,这也属于文化传承的一个组成部分。还有玛丽亚的儿子曼纽尔——他的扮演者是尼古拉·杜沃歇尔(Nicolas Duvauchelle),作为一个年轻人,虽然他这个人确实是有点疯狂,但还没有被这个体系彻底地腐蚀或破坏掉,这也意味着他很可能会走上一条和他的妈妈完全不同的人生之路……故事发展到最后,我们能看到他正在和其他的孩子们玩耍,显然,对于他来说,他所经历的一切更像是一场游戏,或者代表着某种灵魂上的释放以及自由。” 除此之外,克莱尔·丹尼斯还在影片中安插了一个电台DJ的角色,其实他的真实身份是为反叛军通风报信的,只不过他的存在对于整个故事而言并不是至关重要的,丹尼斯说:“任何一部电影作品都需要类似的连接不同线索的过场式的人物……电台在非洲可以说是非常地普遍,几乎是无处不在的,不管任何地方,你都没办法在没有电台的情况下生活——所以,我在故事中安排了这样一个角色,他专门给人们提供消息,告诉他们什么时候应该逃走。《白色物质》中的白人们正打算撤离这片土地,所以如果你是站在反叛军这一边的,那么就得小心了,你很可能会因此被杀死。” 《白色物质》从头到尾展现出来的都是一种摇摆不定的矛盾情绪,这也许与克莱尔·丹尼斯所持的中立的立场有关系,因为她真正在乎的并不是政权体系的改朝换代,反而要更加注重人文关怀和心理疏导,丹尼斯承认道:“说实话,不管是政府还是反叛军,都没有他们表现出来的那么伟大,尤其是他们竟然让那些儿童士兵陷入到了一种如此危险的境地,对于我来说真的是莫大的悲哀……我相信大家的观点应该和我是一样的,在我看来,不管出于什么样的原因,孩子们都不应该以这样的方式被杀死。作为一个单独的个体,我的喜好与倾向性是非常地鲜明的,我不想成为迂腐的陈词滥调的囚徒,但就这一点上,我的想法还是非常地清晰、透彻的。” 也许,影片中的玛丽亚的所作所为并不能完全地让人信服,甚至还有很多次是令人失望、心生愤怒且不敢苟同的,尤其是当她将种植园的工人们的性命置于危险的境地中的时候……但是,你也很容易对她产生怜悯和同情,毕竟,她的一生都是在这片土地上度过的,怎么可能轻言放弃和离开呢?克莱尔·丹尼斯说:“有的时候,我也挺厌恶玛丽亚呈现出来的某些特征或付诸的做法的,但她这个人也并不是完全的一无是处,她拥有的是坚定的信念,至少是完全相信自己的,所以她具备着绝对的动力可以把灾难转换成某种对她有帮助的正面力量,因为她所处的那个家庭没有一样是让她感到满意的,更谈不上成功了——我想,这也是我为什么这么喜欢玛丽亚的真正原因,很大一部分要归咎于她的扮演者伊莎贝尔·于佩尔,她赋予了这个角色一些与众不同的特色,彻底地点燃了她的热情和能量。” 就整部影片而言,克莱尔·丹尼斯最喜欢的那部分内容则出现在玛丽亚骑摩托车的场景当中,她把她的手伸向空中不断地挥舞着,丹尼斯认为:“显然,玛丽亚非常享受这样的时刻,因为她感受到的是纯粹的自由,她觉得自己是主宰着整个世界的女王,所以她不想离开这里,更不想变成任何人……与此同时,我还利用几组场景展示出了一种微妙且精细的情感,比如说玛丽亚领着种植园的工人们去看他们睡觉的地方时,摄像机只是简短地捕捉到了被扔在地板上的几块破旧的毯子——她深爱着非洲,包括那里的人民,只是她还没有意识到这一点而已。事实上,玛丽亚过着的是和她公公一样的生活,并没有什么不同的地方,虽然她自己不这么觉得,但真相就是如此,不容得她有任何置疑的余地。”