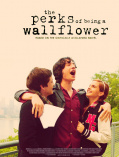

The Perks of Being a Wallflower

(2012)

孤独、尴尬的面对成长 《壁花少年》改编自史蒂夫•奇波斯基(Steve Chbosky)所著的一本受到了极大的欢迎和关注的同名小说……时间回溯到1987年,当时只有17岁的奇波斯基参加了一届在匹兹堡市举行的电影节,并在这里见到了最著名的“恐怖之王”乔治•A•罗梅罗(George A. Romero)——他请求罗梅罗为他签名的电影海报,如今就挂在他的办公室里,上面有罗梅罗亲自写下的一段话:“奇波斯基,保持住受惊吓的心态,我期待你写出的第一个剧本能尽快被拍成电影——乔治•A•罗梅罗。”虽然到目前为止,奇波斯基的第一个剧本并未被搬上大银幕,但是他的第一部文学作品,就是这本被称之为《壁花少年》的少年长篇小说,于1999年首次出版发行,很快就聚集了一大批死忠的拥护者,成为了读者们争相追捧的对象……而作为青少年的聚集地的学校,也对这本小说的流行呈现出的是两极分化的态度,其中的一些将其纳入了必看的校外读物的大名单当中,至于剩下的那些,则禁止学生们进行传阅。如今,奇波斯基终于决定将他生命中完成的第一本小说改编成一部相当敏感且有点神经质的电影作品,与原著保持着最基本的一致性,影片中的故事也是跟随着小主人公查理的身影,和他一起度过了令人毛骨悚然、充满创伤但取得了最终的胜利的高中一年级。 本身就是南加州大学最著名的编剧课程的一位优秀的毕业生,史蒂夫•奇波斯基还在学校上学的时候,就已经开始了这本小说的创作,后来,他毕业之后来到纽约生活,又用了几年时间,总算是完成了里面的全部内容,奇波斯基回忆道:“我之所以决定写下这样一个故事,完全源于一些我个人的原因……我的生命中也曾有过一段非常艰难的时期,但是,当我打算将我对此产生的感悟全部记录下来的时候,我也突然有了一种豁然开朗的坦然,而我要描述的就是,为什么好人一定要经历如此糟糕的过去,还有你的朋友们是如何变成不可或缺的家人的——我真的想要给自己找到一个答案,感觉上就好像是查理突然出现然后拍了拍我的肩膀,他对我说,‘我已经准备好了要讲述我的故事。’” 比较讽刺的是,正是这一故事素材所展现出来的激烈的个人品质,才使得原著小说传达出了如此大众化的信息,史蒂夫•奇波斯基说:“要知道我创作的初衷并不是为了讨好或取悦谁,我只是尝试着讲述出自己所理解的生活的真谛……我从没想过《壁花少年》竟然能够吸引如此广泛的读者群,其实我不过是在阐述我自己的经历罢了,但大家显然是对这样的内容异常地感兴趣。” 由于原著获得了如此巨大的轰动,也使得史蒂夫•奇波斯基获得了多次想要把这个故事搬上大银幕的邀请,而这个时候的他则来到了洛杉矶,想办法在电影的世界里站稳脚跟,并为改编自百老汇舞台剧的《吉屋出租》(Rent)完成了剧本的创作,同时还联手为CBS打造了一部电视剧《小镇危机》(Jericho)……但是他一直深深地明白一个事实,那就是早晚有一天,他会重拾这个属于查理的传奇,奇波斯基承认道:“我一直都想根据这本小说拍一部电影,因为我写这个故事的时候,脑子里出现的是一幕幕生动的画面,但是,我还需要更多的时间和距离,以便能够在一个合适的契机下实现这个愿望。在此期间,我参与了许多不同性质的剧本工作,也一直在酝酿应该如何为我的小说起草一个完美的电影版本,直到我做好了充足的准备,有足够的信心将原著的魅力平移到影像的世界里,我才会真正付诸行动。” 虽然这是史蒂夫•奇波斯基亲手创造出来的文学作品,但是他仍然觉得应该对为数众多的粉丝们肩负起巨大的责任,毕竟他需要做的是将一本畅销小说改编成一部影片,奇波斯基说:“自从《壁花少年》首次发行以来,已经过去整整13年的时间了,我收到了数百封信件和电子邮件,我从中看到了很多让人心碎的现实——随后我也意识到了,原来有这么多的孩子生活在如此可怕的孤独当中,他们觉得这个世界上没有人能够聆听他们的心声,也没人关心和在乎他们,他们中有一些人甚至产生了厌世的心理,正在考虑结束自己的生命……然而,当他们读过了我的小说之后,他们随即放弃了这样的想法。当我知道了我写出的小说改变了很多人的命运的时候,我就一直提醒自己一定要为我的读者负责。” 要人命的青春期 原著小说是通过查理写给一个不知名的笔友的一系列书信的形式展现出来的,里面处理和应对的全部都是一些现实且坦诚的问题,更是当今青少年不得不持续对抗的挑战和难以跨越的障碍,其中不乏一些相当热门的话题,比如说毒品、酗酒和性爱,都是比较具有争议的素材,史蒂夫•奇波斯基形容道:“所有人都认为,这本书的每一次被禁,代表的都是一枚荣誉的勋章,但是对于我来说,每每听到这样的消息,我还是感到非常地难过和伤感的……我之所以创作了这样一个故事,部分原因是为了打破沉默,我希望父母和孩子们都能对他们正在经受的一切做出一番探讨,可是审查机构或某个独立的社区对小说所颁布的禁读令,却终结了这个可以进行交流的机会。” 与这本书描述的事件保持在同等重要的地位的,是出现在里面的人物,正是出于这样的原因,身为原作者的史蒂夫•奇波斯基才会在对小说进行改编的时候,就一些比较关键的情节和场景进行了改进,几乎将全部注意力都放在了查理与他在新学校结交的第一批朋友之间的关系上,其中最显著的,自然就是莎姆和她的异姓哥哥帕特里克了,他们都看到了查理害羞、孤独的表相之下,有着与一颗他们一样的灵魂,奇波斯基说:“等到了电影的世界里,原著的一些内容势必会发生一定程度的改变,但这里的核心主题却是万变不离其宗的,那就是有如一家人的朋友,以及查理和莎姆还有帕特里克之间的维系,至于小说里公认的最优美的文字和片断,只要是不适合在影片中进行描述的,都会被删减下去……要知道如果我把原著中的每一个场景都拍出来的话,那么就意味着这部改编影片至少会有4个小时的片长。” 整个故事都是通过查理的视角讲述出来的,不过史蒂夫•奇波斯基还是设计了一个非常巧妙的转换,切换到了另外一个角度,因为他知道,他必须以一种最具成效的方式来描绘这一切,奇波斯基解释道:“在原著中,我们是通过查理对他的朋友们的爱,逐渐地喜欢上他们的,但是,到了大银幕的领域,这是起不到什么实质性的作用的,也迫使着我不得不寻找到另外一个客观的方式,来展示这些属于查理的个人化的爱。与此同时,我还得让帕特里克这个角色显得更具趣味性一些,因为光是依靠查理,是没办法解释帕特里克是一个多么有意思的小伙子的。” 当包括里安娜•哈而夫(Lianne Halfon)、拉塞尔•史密斯(Russell Smith)和约翰•马尔科维奇(John Malkovich)在内的几位制片搭档听说了史蒂夫•奇波斯基正在改编自己的第一本小说的时候,他们马上联系到他,表示愿意为这部影片投资,同时还确保了奇波斯基本人是这里惟一的导演人选,即使这会让整体的运作过程变得非常艰难——在此之前,他们所在的电影公司曾制作过像《朱诺》(Juno)、《幽灵世界》(Ghost World)、《艺校的秘密》(Art School Confidential)以及《宅男杰夫》(Jeff, Who Lives at Home)这种相对小众但非常优秀的电影作品,史密斯说:“当我们第一次看到完成的剧本的时候,我们从中感受到的是一种透彻的理解度,真实的反馈出了原著的情感氛围,让我们情不自禁地深陷其中……我们力求让所有的部分都呈现出最好的状态,毕竟对于一位第一次做导演的新人而言,未知永远都是最大的惊喜,而且在奇波斯基完成了如此美好的小说和剧本之后,我们都对他的能力表示深信不疑。” 这样一个优秀的制片团队,也为《壁花少年》投入制作的全过程提供了极大的帮助,这让首次担任导演的史蒂夫•奇波斯基感到万分地感激,他表示:“相信我再也找不到比他们更完美的合作伙伴了,他们几乎每一天都会出现在拍摄现场,包括后期制作的时候,也是有求必应的,他们总是无私地告诉我一些电影方面的真理,包括为我提出的想法和建议,也都是无价的……以约翰•马尔科维奇为例,他就在影片正式开拍前,给我提供了一个相当关键的忠告,他对我坦承,他之所以如此喜欢剧本,是因为从中看到了真情和温暖,而且我们都需要这种真挚的感情,而不是装腔作势的多愁善感,他说:‘永远保持住一个真实的自我。’我将这句箴言深深地烙印在了心底——基本上而言,我是一个内心柔软的人,我想要为这个故事添加一些充满浪漫主义色彩的元素,可是我不知道应该如何把握这个度……正是马尔科维奇的一席话最终挽救了我,让我没有陷入过度敏感的深渊。”