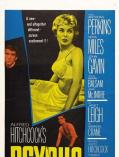

Psycho

(1960)

“浴室戏”的拍摄

《惊魂记》中的“浴室戏”令观众印象深刻,其视觉效果与心理效果的呈现是由独特的镜头语言完成的。首先,是近景、特写镜头的使用,时间短、速度快、节奏高。这场戏33个镜头,带给观众视觉冲击力最强烈的就是近景与特写的交替使用。从玛丽莲被杀到黑衣人走出画面,一共45秒长,完全由近景和特写组成,镜头之短几乎不超过1秒。这种不到1秒钟的短镜头恐怕在广告中是最常用的,然而希区柯克却通过短镜头的影像设计带给观众视觉上的冲击力。其次,是背景音乐的使用。音乐采用了小提琴凄厉的啸叫声,这场戏的背景音乐配合画面的剪辑、演员的惊声尖叫,使观影者的视觉和听觉达到了制高点。最后,是侧逆光拍摄造成悬念。逆光拍摄是指被摄体恰好处于光源和摄影机之间,而侧逆光的光源处于被摄体后的大约45°角的位置,这样背景亮度远远高于被摄主体,因此很难看清人物的面部表情。逆光拍摄本身就带有神秘感,在这场戏中,导演采用侧逆光拍摄的方式遮蔽凶手的真面目,更增强了影片的悬念,观众始终没有看到凶手的真面目,直到影片结尾揭晓真相时观众才真正了解凶手。[1][1]

赫尔曼的配乐

20世纪50年代中期起,赫尔曼开始了与希区柯克长达10年的合作(1955年至1964年)。据《惊魂记》电影场记回忆:“希区柯克与赫尔曼的关系很好,之所以会这样,关键一点在于他给予赫尔曼足够空间自由发挥。希区柯克需要的就是这种能独当一面的明白人。”《惊魂记》的配乐在电影音乐历史中是很有影响力的作品,它可能是赫尔曼与希区柯克合作中最惊人的成就。法国电影理论家让·米特里指出,当电影中的艺术手段——如摄影或音乐——有着极高的魅力时,那么这部电影的“导演”,便不一定是那位指导影片拍摄的导演。如果一部电影的音乐由一个功力深厚且熟悉电影艺术的作曲家来担纲,那么他的配乐设计和写作会为这部电影增添意想不到的感染力和艺术效果。《惊魂记》的配乐便是一个范例——希区柯克的配乐为影片带来的紧张性和戏剧性效果非常满意,他评价,“《惊魂记》33%的效果归功于音乐”。

也因此,赫尔曼的配乐加成了“浴室戏”的呈现效果,希区柯克原本打算不用音乐,但赫尔曼还是用弦乐队写作了一段描写凶杀的音乐。电影上映后,一些评论家以为那是电子制作的声音,音乐所表现出来的恐怖与残忍使观众感到这个场景的视觉效果令人毛骨悚然。据2009 年PRS音乐有限公司的调查显示,英国公众认为《惊魂记》中浴室场景的配乐,是所有电影配乐中最可怕的音乐旋律。[2][2]