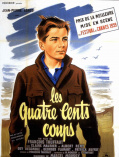

Les quatre cents coups

(1960)

片名释义

在观看这部电影之前,一定会有很多的人不明白这部呈述一个少年生活琐事的电影为何取名为《四百击》。然而,只要略懂法语或翻看法汉词典,就会明白“四百击”是法语中一个固定的短语,其意思就是把不听话的孩子打上400下,以便他能变成好孩子。这与中国的“黄荆棍下出好人”基本一样。在这部以特吕弗自身童年经历为底色的电影中,小主人安托万不好好听课,在课堂上传阅美女图片,在墙上涂抹咒骂老师的坏话......总之,他不讨人喜欢,这使得老师和家长都认为他只会说谎,什么坏事都干得出来。他偷了他父亲单位的打字机,没有卖掉,反而被抓获,于是被送到少管所。根据社会学家的调查分析,因为缺乏关心和爱,小孩子常常借助这些所谓的“胡作非为”来释放内在的天真,来表达无声的反抗,然而等待他却也常常不是关心和爱的出现,而是“黄荆棍”的“四百击”,是布满铁丝网的少管所。《四百击》正是对这一社会现象的控诉。[1][1]

特吕弗的自身经历

影片主人公安托万的遭遇,正是导演特吕弗少年遭际的真实写照。特吕弗的少年时代,便是在类似的苦难和蹉跎中度过的,他也曾因为偷窃而被关进了少年犯的监狱。遇到安德烈·巴赞,是他人生的一个重要转折,巴赞把他从那里领了出来,并抚养他长大成人。是巴赞,这个思想敏锐见解独到并且心怀悲悯的人,把特吕弗培育成了一名电影迷,尔后,成为世界级导演。在巴赞的提携帮助之下,特吕弗一直为巴赞主编的《电影手册》撰稿,是当时非常有名的影评人。巴赞英年早逝后,到了1958年,特吕弗在妻子的慷慨赞助之下,终于完成了这部具有极强自传性质的作品。为此,他把《四百击》献给前一年英年早逝的恩师,其中饱含了倾诉的欲望和感激的情怀。

除此之外,他选的小演员让-皮埃尔·利奥德和特吕弗的长相极为神似。这部电影也是他后来一系列以安托万这个角色为剧情中心的开端之作。从1959年到1979年,特吕弗拍摄了五部这样的电影,在影片中,安托万不断成长、恋爱、结婚、发生婚外情、离婚,然后衰老。从这些电影中,我们既可以看到堪称“新浪潮”之“脸面”的利奥德的成长,也可以从这个角色身上看到特吕弗自己的生活状态以及他对生活的所思所感。[2][2]